TEACCHプログラム研究会広島支部準備会の講演会で、川崎医療福祉大学子ども医療福祉学科の重松孝治先生のプログラム「社会性と余暇への支援」を受講しました。重松先生によれば、人生を豊かにするために社会性と余暇と上手に関わることが重要だといいます。

なぜ余暇が必要か

余暇と関わるということは、生活を豊かにします。自由時間をどのように過ごすかは日課の設定につながりますし、社会的な関わりややり取りの機会が始まることで、好ましい環境や活動のなかで肯定的な経験を積んでいきます。

ではなぜ余暇との関わりが苦手な子どもがいるのでしょう?重松先生によれば、余暇時間が困難となる要因には次のようなことが考えられます。

- スキルの未確立/自立度が低い活動

- 実行機能・組織化の困難(長い時間が過ごせない)

- 興味の限局性

- 模倣の困難さの影響

- 他者との接触自体における困難さ

実行機能・組織化の困難の例として自由時間の意味があります。余暇との関わりが苦手な子どもは、「何をしてもいい時間」≠「何を否定いかわからない時間」でもあります。

アセスメントの重要性

余暇との関わりのスキルを発達させる方法として、アセスメントの充実がまず挙げられます。重松先生によれば、次の観点でアセスメントを進めていきます。

- 余暇スキルの評価

- 玩具を適切に使用しているか

- 自分で行えるものであるか

- 興味関心の度合い

- 学習スタイル

- 社会性の発達

社会性の発達レベル

重松先生によれば、社会性の発達レベルには「一人でいることを好む/他者と交わらない」段階から発達して6つの段階があります。

- 接近〜並行

- 共有

- 協力

- 交代(役割・交代)

- ルールに従う

- 社会的なやり取りが成立

接近〜並行

この段階では、「同じ場所で隣にいる人と同じような活動をする」状況が見られます。これは、「場所」を共有している段階で、特に社会的な関わりは必要ではないようです。周囲への関心を育てていくことが必要です。

共有

「隣り合う人と場所と道具を共有して活動をする段階」です。この時点で特にやり取りをする必要はなく、貸し借りの練習もしません。

協力

「周囲の人と共通の目的を持って活動を行う段階」です。この時点でやり取りを始めます。それは、目的を達成した時に一緒に喜ぶためです。

交代

「一緒に活動する中で役割を交代しながら遊ぶ」段階です。少ない人数から徐々に行っていきます。

ルールに従う

この段階になると、「明確なルールがある組織化された活動への参加」が生まれ、周囲により設定された明確な役割が持つ遊びが始まります。

活動場面の組織化

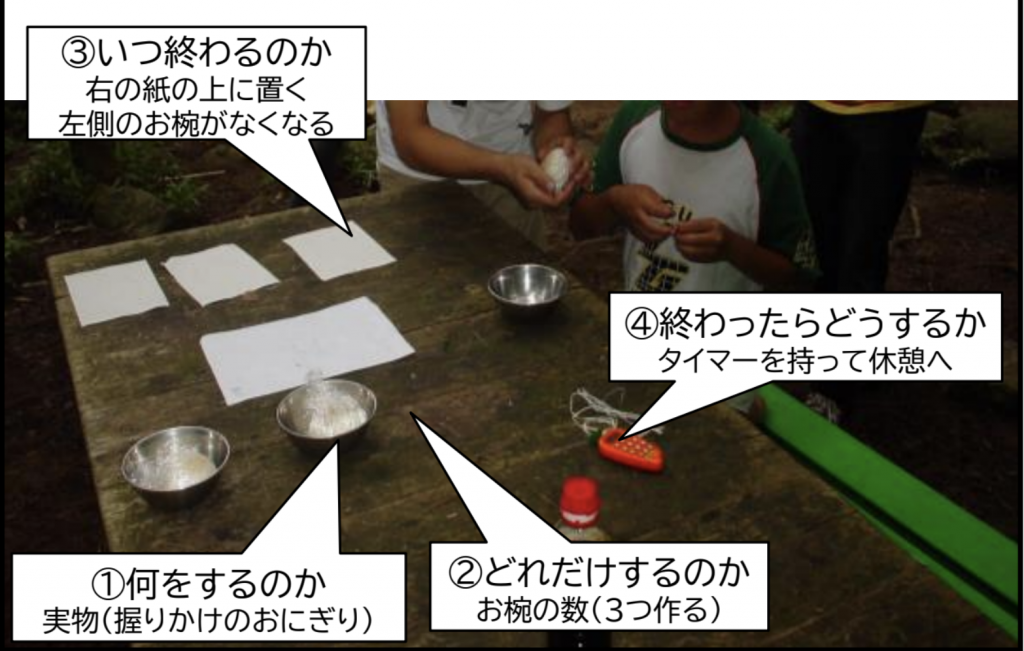

アセスメントの結果をもとに、スキルや興味関心を考慮して活動を選定します。選定する活動は子どもが実施可能であると同時に、指導員が指導可能であることも重要です。日常生活において活動する場面や他者と関わる活動などの観点から選定します。そして、構造と視覚的支援を導入して活動場面を組織化します。重松先生によれば、活動場面の組織化で重要なのは次の4ステップです。

- 何をするのか

- どれだけするのか

- いつ終わるのか

- 終わったらどうするか

まずはおやつ作りなど、(視覚的、音など含め)楽しめるもの、他者と一緒にできて共通の目的をもてるもの、楽しいルーティンのもの、なじみのあるもの、楽しく繰り返せるもの、明確な役割を持たせられるものなどの活動を選びます。

混乱への対処

新しいことを始めたり、例えば余暇の時間を地域に出て過ごそうとした時、混乱はつきものです。重松先生は混乱への対処として次のような項目を上げています。

- 混乱時に気持ちを落ち着かせる場所などの提供

- 知識を持つこと

- 勝ったり負けたりする

- すぐにやり直せる

- 失敗することもある

- コミュニケーション面の支援も重要

- 必要な道具や玩具の要求

- 援助の要求

- 今は一人で遊びたい

また、緊張を和らげる方法として、あらかじめ対処やグッズ、ルーティンを検討しておくこと、順序や終わりを明確にすることを挙げています。