いつも株式会社ベルアージュが運営する児童発達支援・放課後等デイサービスをご利用 いただき、ありがとうございます。 急に肌寒くなってまいりましたが、皆様、体調など崩されていませんでしょうか。 今号では、保護者様からお寄せいただいたご質問について、スクールカウンセラーの海 塚先生にお答えいただきました。

保護者様からのご相談

Q:感覚過敏がある娘(小1)が給食の時間を苦痛に感じています。 においや触感が苦手な食材が多く、ほとんど食べられません。 家庭と学校でどう連携すればよいでしょうか?

海塚先生からの回答

A:小・中学生の感覚過敏への対応について

発達の問題に関連して感覚過敏は見過ごせない問題です。

感覚過敏ですが、よく言われる HSC(ハイリー・センシティブ・チャイルド)はそれほど珍しくありません。

それとこれは子どもの心理的な不安とも関連する場合もあります。

最も多いのは、触覚、聴覚、運動感覚ですが、味覚、嗅覚が関連することもあります。 この場合は食事行動に現れます。

いうまでもなく、誰にとっても食べることは非常に重要であるとともに楽しみでもあり、他人との絆を作るものです。

ですから、摂食そのものが苦痛であれば子どもの成長、生活上の癒し、楽しみ、社会性の発達に影響を与えることもあります。

この感覚過敏のすべてに共通することですが、第一に感覚の強制は避ける必要があります。

第二に感覚感情による嫌悪感情は徐々に慣れていくもので、決してそれは怖いものでも不安に思う必要もないことを子どもが学ぶことが大切です。

たとえば、嫌悪感情を生む刺激を最も強いものから最も弱いものまでリストを作ります。

同時に、これらの嫌悪や不安を感じる刺激(場面の こともあります)と組み合わせて利用するための楽しくてリラックスできるイメージ(場面や刺激の場合もあります)の一覧表を作ります。

そして、この組み合わせを最も弱い(耐えられる)刺激から始めます。

たとえば、リラックスできる視・聴覚刺激や場面(お 気に入りのテレビや音楽、家族との会話、屋外での食事等)を経験しながらの食事 です。

最初の嫌悪刺激に慣れると次に少し苦手の刺激に移ります。最も強い嫌悪刺 激は最後にします。

一つの場面に慣れるとそのことを子どもが強く認識できるよう言葉でほめてあげます。こうして嫌悪刺激は怖くもなく不安に思う必要もないことを子どもは学んでいきます。

これらは強制しないこと、耐えられる刺激や場面から初めてゆっくり進めること、進み過ぎたら前の嫌悪の弱い段階に戻ることがポイントです。

そして無理であれば、こうした感覚過敏は成長とともに減弱するものですから過剰に不安に思わないことです。

もちろんどうしても日常生活が前に進まないならば、小児科医あるいは 栄養士さんに相談することも選択肢にしてください。

まとめ

実践のポイント

✅ 強制しないこと

✅ 耐えられる刺激や場面から始めてゆっくり進める

✅ 進み過ぎたら前の弱い段階に戻る

✅過剰に不安に思わない(成長とともに減弱します)

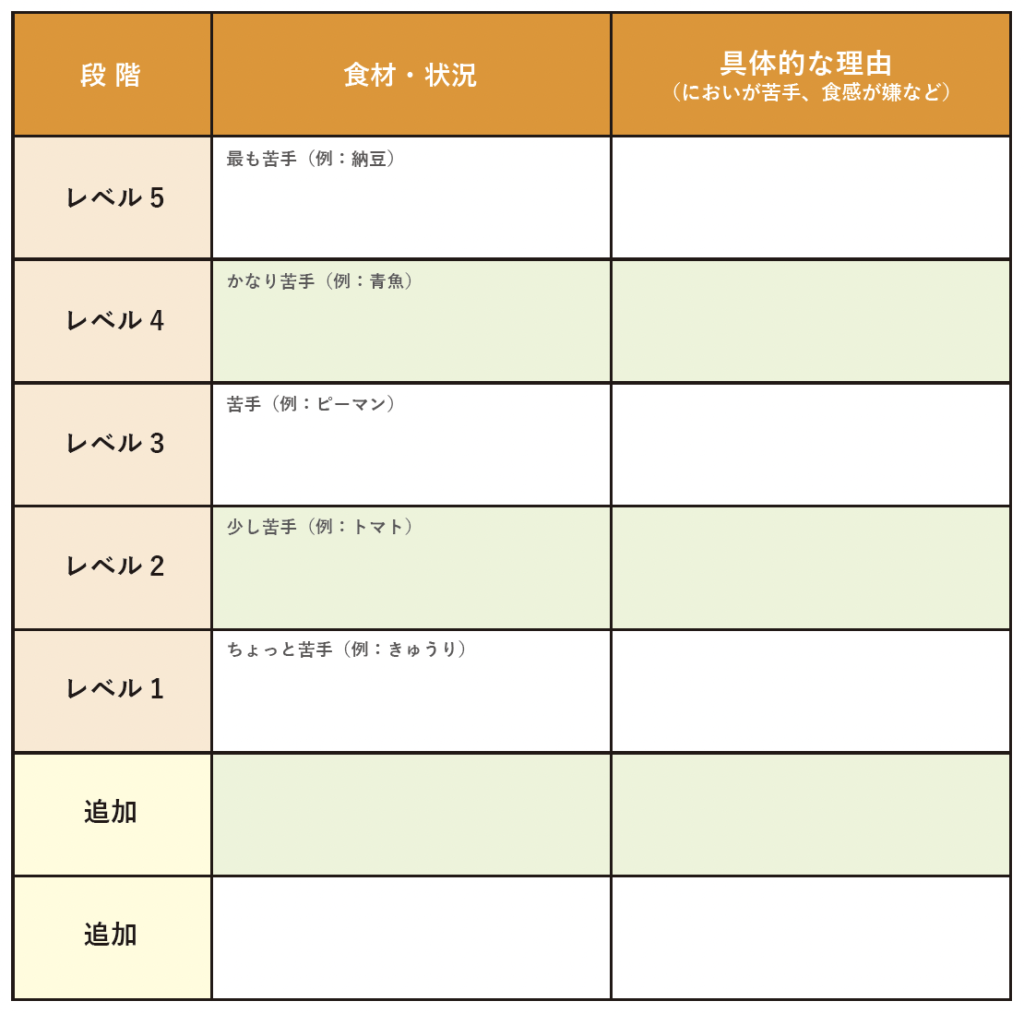

📝苦手と好き整理 ワークシート

お子さんの「苦手」と「好き」を整理できるワークシートです。良かったら活用してみてください。

すべて埋めなくても大丈夫です♪

わかる範囲で、お子さんと一緒にお話ししながら取り組んでみてください♪

📝ワークシート1:嫌悪感リスト

お子さんが苦手な食材や状況を、段階別にご記入ください。

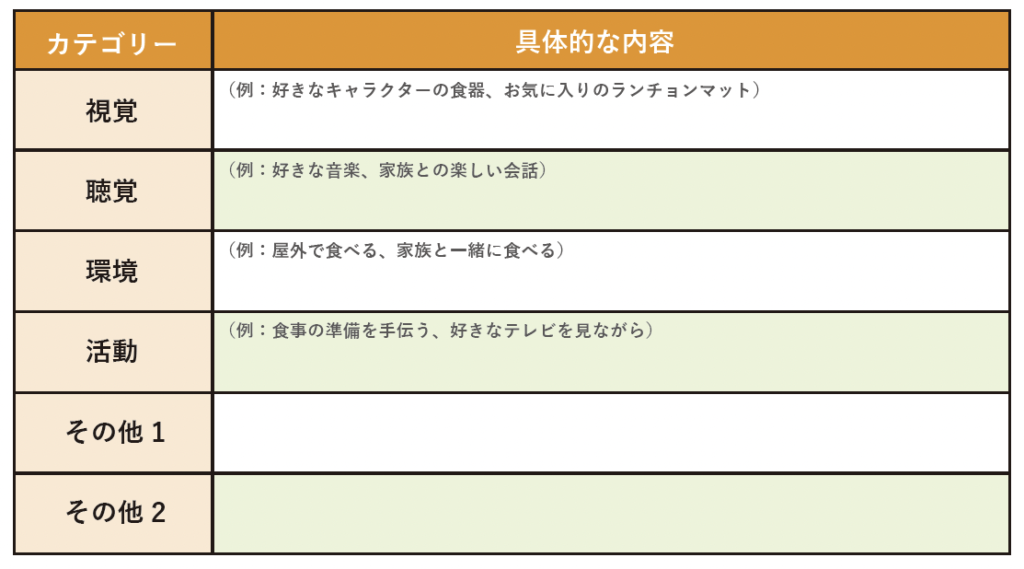

📝ワークシート2:楽しい刺激・リラックスできる環境リスト

お子さんがリラックスできる環境や好きなことをご記入ください。

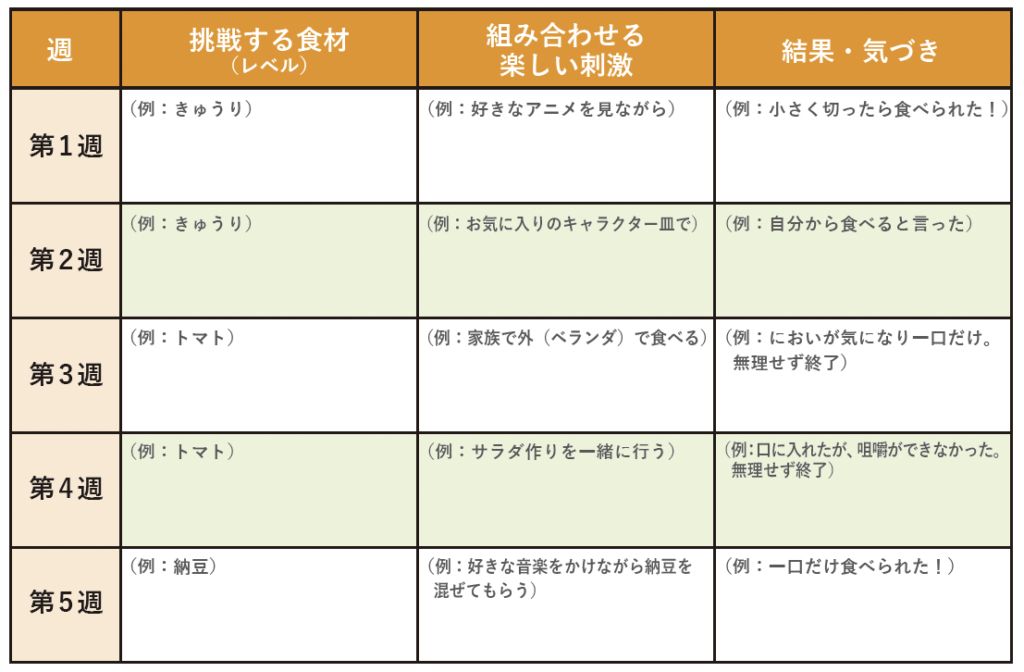

📝ワークシート3:実践プラン(組み合わせ)

弱い嫌悪刺激(レベル1 やレベル2)と楽しい刺激を組み合わせて、実践プランを記入します。

スクールカウンセラー 海塚敏郎