お子様の発達や特性を理解するために実施される心理検査。今回は代表的な2つの検査について、ご紹介します😊

【各検査について紹介】

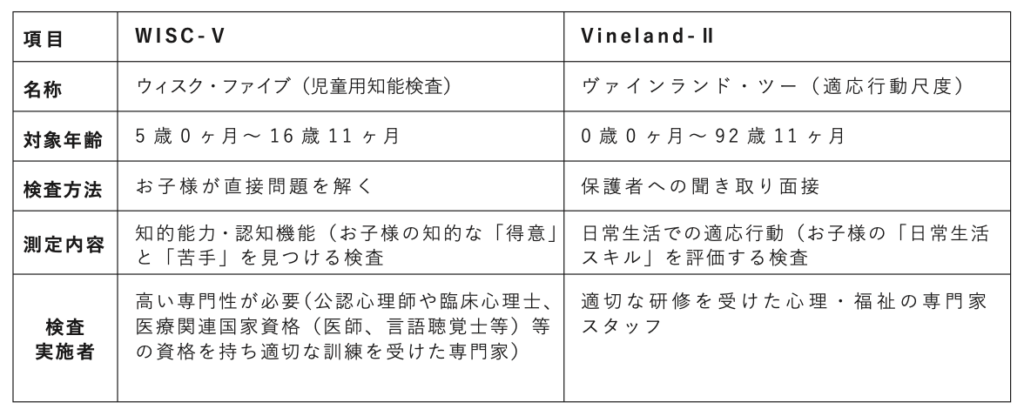

◆WISC-Ⅴ(日本版 ウェクスラー児童用知能検査 第5版)とは?

💡どんな検査?

WISC-Ⅴはお子様の知的な「得意」と「苦手」を見つける検査です。お子様が検査者と1対1で、パズルを組み立てたり、質問に答えたりしながら、さまざまな能力を測定します。

💡何が分かるの?

お子様の知的能力を 5つの分野 に分けて詳しく調べ、得意・不得意を検査します📝

①言語理解 …言葉を使って考えたり、表現したりする力

②視空間処理 …見たものを理解したり、空間を認識する力

③流動性推理 …新しい問題に対する論理的な問題解決する力

④ワーキングメモリー …一時的に情報を記憶し、操作する力

⑤処理速度 …情報を素早く正確に処理する力

💡どう活用される?

検査の結果から、お子様がどのような方法で学ぶことが得意なのか、また、どのような部分でつまづきやすいのかを具体的に把握できます。例えば「言葉での表現は得意だけど、絵や図を見て考えるのは少し時間がかかる」といったお子様の特性が明らかになることで、学校や家庭での学習方法、声掛けの仕方などを工夫するヒントが得られます。

◆Vineland-Ⅱ(適応行動尺度)とは

💡どんな検査?

Vineland-Ⅱは「日常生活のスキル」を調べる検査です。お子様の普段の様子をよく知っている保護者の方に、検査者が詳しくお話を聞きそれらの情報に基づいて評価します。

💡何が分かるの?

日常生活での実際の行動を以下の 4つの領域 で検査します📝

①コミュニケーション…言葉で伝えたり、相手の言葉を理解する力

②日常生活スキル…食事、着替え、清潔など身の回りのことをする力

③社会性…他者との関わり方やルールを守る力

④運動スキル…粗大運動(走る、跳ぶなど)や微細運動(鉛筆を持つ、ハサミを使う)などの力

💡どう活用される?

お子様が家庭や学校、地域社会でどのように適応しているか、そして、どの領域で支援が必要なのかを具体的に把握するのに役立ちます。例えば「着替えはできるけど、友達との遊びの中で気持ちを伝えるのが苦手」といった点が明らかになれば、より具体的なサポート目標を設定できます。

◆2つの検査の使い分け

WISC-Ⅴが適している場面

- 学習面での困難さを詳しく知りたい

- 得意な能力を活かしたサポート・支援方法を考えたい

- 進路選択の参考にしたい

- 発達のバランスを客観的に把握したい

Vineland-Ⅱが適している場面

- 日常生活での困りごとを整理したい

- 家庭でのサポート方法を具体的に知りたい

- 成長の変化を定期的に記録したい

- 支援の優先順位を明確にしたい

⭐結果の活用方法

どちらの検査も、お子様を「評価」するためではなく、むしろ、お子様一人ひとりの個性や発達特性を「見える化」し、より良い理解と支援を行うためのツールです。結果をもとに以下のようなことに活用できます。

- 家庭での関わり方を工夫する

- 学校や事業所との情報共有に活用する

- 支援方法を具体的に検討する

- 成長の記録として活用する

おわりに

これらの検査は、お子様を「評価」するものではなく、お子様をより深く「理解」し、適切な「支援」を提供することを目的としたツールです。

検査について詳しく知りたい方や検査をご希望の方は、ご利用の事業所スタッフまでお尋ねください😊

※参考 日本文化科学社HP(https://www.nichibun.co.jp/seek/kensa/wisc5.html)